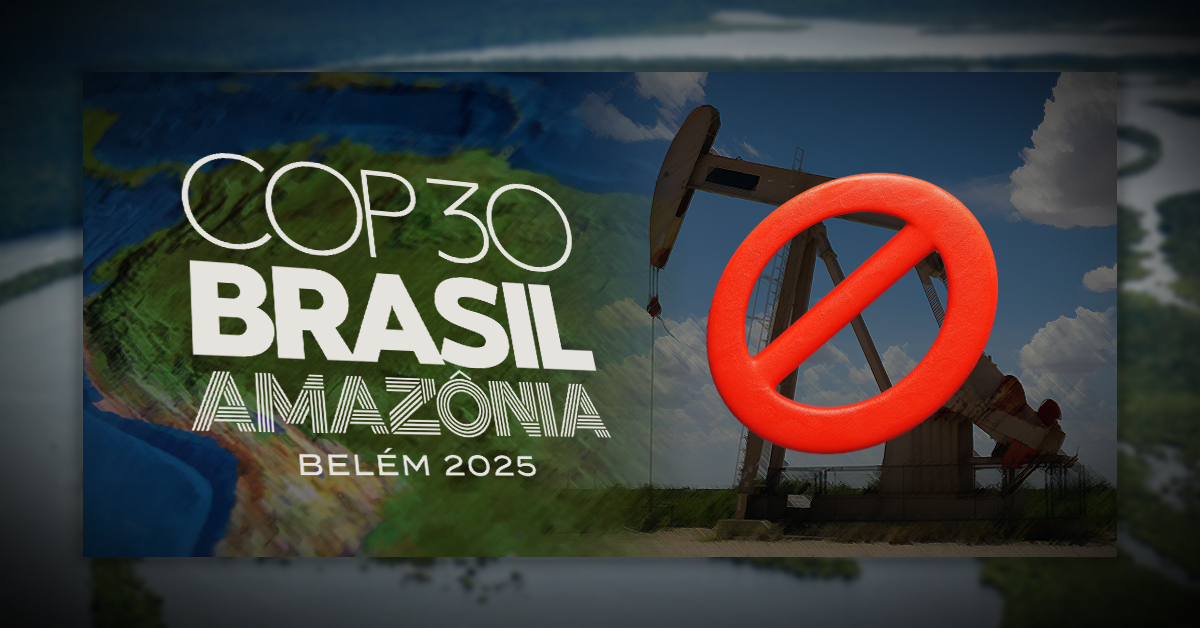

La histórica decisión de Colombia de prohibir de forma permanente la explotación petrolera y minera en toda su Amazonía abre un debate regional: mientras el país vecino avanza hacia una moratoria extractiva, el Perú profundiza políticas que mantienen abierta la frontera de hidrocarburos y minería en territorios indígenas y áreas protegidas. Convoca.pe conversó con representantes del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCCIC) y de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quienes estuvieron en la COP30 en Belém, para conocer su lectura de este contraste regional.

En la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), Colombia sorprendió al anunciar que declara toda su Amazonía como zona libre de hidrocarburos y de gran minería. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, presentó la medida durante la reunión ministerial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), llamando a una “Alianza Amazónica por la Vida” e instando a los países vecinos a replicar el gesto.

El anuncio cubre, según la propia comunicación oficial, más de 48 millones de hectáreas, alrededor del 42% del territorio continental colombiano. Sin embargo, autoridades y analistas también advierten que la medida enfrenta desafíos jurídicos y de implementación, entre ellos la necesidad de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y la clarificación sobre derechos preexistentes.

En Perú, voces de la sociedad civil y del mundo académico miran la medida colombiana como una prueba de que otra opción política es viable. Desde el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCCIC) que participó activamente en la cobertura y en encuentros de la COP, señalaron que la declaración colombiana responde a demandas históricas de las organizaciones sociales:

“Lo que ha hecho Colombia es un pedido que viene trabajándose desde hace un buen tiempo desde las organizaciones sociales: dejar la Amazonía libre de extractivismo, porque estas actividades han despojado a los pueblos de sus territorios y tienen grandes impactos en sus derechos humanos.” , señaló Micaela Guillén, coordinadora nacional de Moccic

El movimiento ciudadano subrayó además que, aunque el Estado peruano argumenta limitaciones económicas para adoptar medidas semejantes, los costos reales del extractivismo (derrames, pérdida de biodiversidad, impactos en la salud y la economía local) podrían exceder ampliamente los supuestos beneficios. “Tenemos más de 1500 derrames a lo largo del Oleoducto Norperuano”, indica Guillén y añade que la pérdida para comunidades y ecosistemas es “incalculable”.

Desde la organización de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, abogado experto temas de gobernanza de los recursos naturales, valoró la iniciativa colombiana como un acto “casi disruptivo” y un antecedente que abre un debate regional: “La decisión de Colombia es casi disruptiva. Es un mensaje político muy fuerte en una región donde Perú, Brasil o Guyana siguen apostando por profundizar la extracción de recursos no renovables en la Amazonía.”, sostiene Gamboa, experto en temas de gobernanza de los recursos naturales"

Gamboa puso en relieve la diferencia institucional entre ambos países: mientras Colombia habría avanzado en instrumentos legales y tejido social de protección, Perú mantiene una cultura política y económica que facilita el extractivismo, tanto legal como ilegal, puesto que no ha podido hacerle frente al avance de la minería ilegal. Según su diagnóstico, en el Perú no hay voluntad política.

La realidad peruana: pasivos, minería ilegal y ausencia del Estado

El contraste entre el anuncio colombiano y la práctica peruana fue desarrollado por Gamboa con ejemplos concretos: remediaciones pendientes en Loreto, el registro de derrames históricos por decenios y la lenta implementación de fondos creados para reparar daños ambientales. Gamboa recordó que se creó un fondo de remediación por unos 400 millones de soles y que apenas un plan se ha empezado a implementar, mientras que quedan más de 30 pendientes.

El especialista de la DAR también señaló que la minería ilegal es un problema de enorme escala y consecuencias sociales: uso de mercurio con daños que perduran siglos, expansión territorial acelerada por carreteras y el surgimiento de economías criminales que incluyen trata y explotación. Su evaluación es categórica: la minería ilegal hoy es más dañina social y ecológicamente que muchos proyectos hidrocarburíferos bien regulados, precisamente porque los efectos se multiplican donde el Estado es ausente.

¿Por qué la medida colombiana importa para la agenda climática y de derechos?

Precedente político y simbólico. Colombia pone sobre la mesa la posibilidad de prohibir la promoción y adjudicación de nuevos contratos extractivos en millones de hectáreas amazónicas, una señal potente en la órbita de la COP30.

Presión regional. El anuncio aumenta la presión sobre países amazónicos que hoy promueven o mantienen la expansión extractiva, incluido el Perú, y reaviva el debate sobre justicia climática, financiamiento y reconocimiento de derechos indígenas.

Desafíos jurídicos y de implementación. Analistas y medios advierten que la medida requiere instrumentos legales, consulta previa y claridad sobre derechos preexistentes para evitar conflictos y vacíos que actores predatorios podrían explotar.

¿Qué tendría que cambiar en el Perú para acercarse a ese modelo?

Tanto desde MOCICC como desde DAR emergen propuestas y condiciones mínimas: reforzar la institucionalidad ambiental (evitar leyes que la debiliten), transparentar la gobernanza de recursos, priorizar la remediación antes que la apertura de nuevos frentes extractivos, y diseñar alternativas económicas viables y participativas para comunidades amazónicas. Para Gamboa, una estrategia integral que combine control del crimen organizado, oferta de alternativas económicas y reparación ambiental sería indispensable para que una moratoria o restricción no se convierta en letra muerta.

Menú

Menú

Buscar

Buscar

Sé el primero en leer nuestras publicaciones

Sé el primero en leer nuestras publicaciones