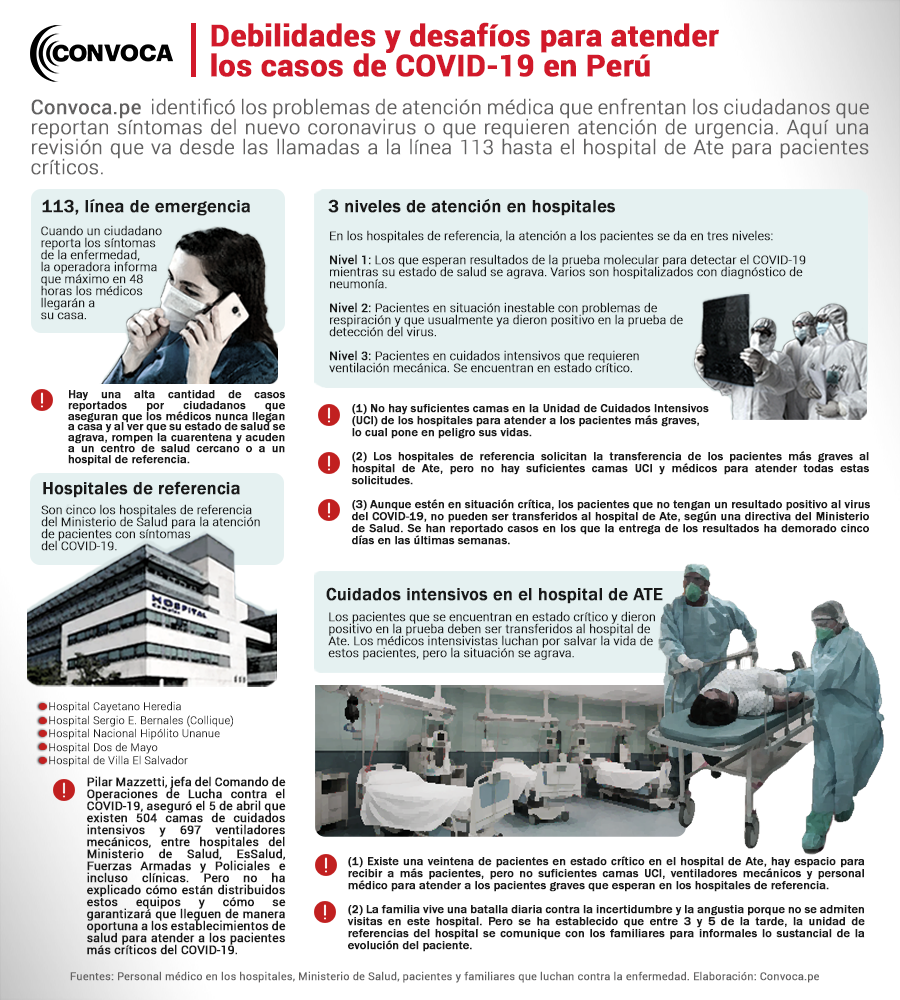

En este artículo, la directora de Convoca.pe, Milagros Salazar Herrera, narra la lucha de su padre por vivir ante el ataque feroz del virus del COVID-19. A lo largo del texto, sale a flote información relevante sobre las profundas grietas del sistema de salud en el Perú para vencer a la pandemia: desde la línea 113 de emergencia que ha dispuesto el gobierno para reportar los casos de contagiados hasta la unidad de cuidados intensivos del hospital de Ate-Vitarte, donde permanecen internados los pacientes en estado crítico.

El viernes 10 de abril recibí una llamada de un teléfono desconocido. Al responder, escuché la voz de un hombre joven que se identificó como un doctor de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este que buscaba el domicilio de mi padre para visitarlo porque había dado positivo en la prueba molecular para detectar el virus del COVID-19. Pero la llamada llegó con dos semanas de retraso: en ese momento mi padre se encontraba en la sala de cuidados intensivos del hospital de Ate-Vitarte, luchando por su vida, a través de un ventilador mecánico.

Desde que mi padre, un hombre fuerte de más de 70 años de edad, empezó a tener los síntomas de la enfermedad, mi familia se comunicó en forma insistente con la línea 113 para reportar el caso. La respuesta siempre fue que los médicos llegarían en 48 horas. Pero nunca llegaron, nunca llamaron, hasta hace dos semanas, el viernes 10 de abril.

La tarde del 31 de marzo mi padre empezó a transpirar como un corredor en los últimos tramos de una maratón. Mis hermanas lo llevaron de emergencia a la clínica Centenario Peruano Japonesa, en el distrito de Pueblo Libre, donde le hicieron un examen completo de sangre, la prueba PCR (para medir el nivel de proteína C reactiva), exámenes de rayos X y una tomografía de los pulmones. El primer diagnóstico: neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y uno de ellos tenía una mancha que alertó a los médicos.

Desde entonces empezamos una batalla marcada por la incertidumbre y las carencias, que me permitió ver por dentro las profundas grietas del sistema de salud para enfrentar la emergencia y la lucha angustiante por encontrar alguna cama con ventilador mecánico, algún reporte del médico de turno, algún mensaje esperanzador para seguir en pie a pesar del miedo.

***

Cuando mi padre ingresó a la sala de emergencias de la clínica, yo estaba en mi departamento, alejada de mi familia. Aunque no tenía ningún síntoma del COVID-19, llevaba casi dos semanas de aislamiento obligatorio por ser una de las peruanas que se quedó varada en el extranjero. En marzo, viajé a Brasil para cubrir los interrogatorios de los fiscales peruanos del Equipo Especial a Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y a otros directivos de la empresa brasileña. Llevo más de cinco años investigando este caso de corrupción y en todo ese tiempo Brasil se ha convertido en mi segunda casa, a la que podía ir y volver en cualquier momento. Pero esta vez las cosas eran distintas.

La noche del domingo 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre de fronteras para frenar el avance de la pandemia, los viajes se cancelaron y los aeropuertos fueron invadidos por pasajeros que pugnaban por conseguir un boleto de avión de regreso al Perú. Esa madrugada casi nadie durmió, era apenas el inicio de una larga espera. Y así, de Lava Jato pasé a documentar los casos de los peruanos varados en Brasil. Tomé contacto con autoridades de los consulados mientras mi equipo en Lima, conversaba con las autoridades de la Cancillería para ayudar con el retorno de cientos de compatriotas. Mientras el ataque violento del virus se extendía cada vez más por el continente, desde Brasil buscaba saber cómo estaba mi familia y aparentemente todos estaban bien.

Días después, ya en Lima, hablé por teléfono con mi padre, quien me aseguró que estaba tranquilo en casa. Su esposa aseguró lo mismo, hasta que ella empezó a toser a través del hilo telefónico. Le volví a preguntar e insistió con la misma respuesta. Mi padre hizo lo mismo. Ambos estaban viviendo solos en un balnerario al sur de Lima, a casi dos horas de mi departamento. Los padres encuentran formas de no preocupar a los hijos. Suelen decir que todo está bien cuando todo puede estar mal. Pero los hijos también saben intuir cuando les mienten. Mi hermana Estela llamó con insistencia a la línea 113 a reportar el caso de mi padre y de su esposa. Les dijeron que en 48 horas llegarían los médicos para tomarle la prueba molecular y descartar si ambos tenían el virus. Pero nunca llegaron.

Al final de la tarde del 31 de marzo, Estela me mandó un mensaje: “mi papá está un poco malito, lo hemos traído a la clínica para que le hagan unos exámenes”. Faltaban pocos minutos para que se inicie ‘el toque de queda’. No había servicios de taxi disponibles y yo tenía el auto en el taller mecánico desde antes de viajar a Brasil. Llamé a la Policía, al Serenazgo, intenté diversas formas para movilizarme al mismo tiempo que la información sobre el estado de salud de mi papá era cada vez más preocupante. “Ahora dicen que tiene neumonía”, escribía Estela. “Dicen que lo tienen que internar porque parece que es un caso de Covid, pero la clínica no lo quiere recibir”, seguía. “Tenemos que llevarlo de emergencia a un hospital. Por favor, ven”. Era de noche en pleno ‘toque de queda’ y con una llovizna extraña. En las redes sociales, algunos celebraban la lluvia y lo veían como un regalo de la naturaleza para limpiar todo lo malo. Otros hacían bromas: “vecino, saque la ropa del cordel que se moja”. Pero para mí, esa noche de lluvia se convirtió en el inicio de un camino empantanado.

Mientras mis hermanas Estela y Sandra acompañaban a mi padre y exigían que sea internado de emergencia y que le hagan la prueba del hisopado, reporté el caso a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que tiene la misión de proteger los derechos en salud de los peruanos. Nos parecía grave que la Centenario se rehusara a internar a un posible contagiado por COVID-19 y a hacerle la prueba a pesar de su estado de gravedad. La doctora de turno aseguró que estos casos debían ser tratados en los hospitales del Ministerio de Salud y nos aconsejó llevarlo al Dos de Mayo. Mientras tanto, Susalud insistía en que las clínicas también podían atender a pacientes con síntomas del virus pero la Centenario sólo aceptó hacerle la prueba, que luego enviaría al Instituto Nacional de Salud. Con el tiempo en contra, buscamos trasladar a mi padre a otra clínica, pero no encontramos camas disponibles. Todo estaba lleno.

Ingreso principal del Hospital Dos de Mayo. Foto: Milagros Salazar Herrera / Convoca.pe

Conocíamos las carencias del sistema de salud pública y sus ambientes lúgubres con largos pasadizos y salas de emergencia abarrotadas. Teníamos la esperanza de que no sea ‘un caso COVID’ sino una neumonía a la que podía vencer pronto. Pero el riesgo era grande. Mi padre se agitaba cada vez más, su respiración se aceleraba y para entonces ya registraba una saturación de oxígeno en sangre de 90% cuando lo recomendable es entre 95% y 100%.

Eran las 9 de la noche, mi padre seguía transpirando y la lluvia no cesaba. Decidimos trasladarlo al hospital Dos de Mayo, el más antiguo del Perú, en pleno centro de Lima. Al llegar a la sala de emergencias, mi hermana Estela le entregó al médico de turno los resultados de los exámenes y la tomografía de los pulmones. El doctor revisó las placas y observó de nuevo aquella mancha y lanzó su diagnóstico preliminar: es casi seguro que es una neumonía por COVID. De inmediato le pidió a Estela que salga de la sala de emergencias y que se dirija con mi padre a la siguiente entrada del hospital donde recibían a los pacientes con síntomas del virus. Ahí habían levantado una carpa para registrar estos casos. Llenaron una ficha con los datos de mi padre y le dijeron a Estela que debía retirarse y llamar a la central telefónica al día siguiente para tener noticias. Un vigilante la llevó a la entrada y a los pocos segundos la gran puerta de metal se cerró. Adentro, mi padre se quedó sentado en una silla con el pantalón mojado por la lluvia y su camisa llena de sudor.

***

La madrugada del miércoles 1 de abril no dormimos. Luego de dejar a mi padre en el hospital, Estela y Sandra fueron a mi departamento para que juntas averigüemos si ya lo habían trasladado a un pabellón, si le cambiaron la ropa mojada, si le estaban dando los medicamentos que su cuerpo necesitaba. A esa hora, había poco por hacer desde aquella puerta de metal del Dos de Mayo por donde ingresan los pacientes COVID, pero si hay algo que el periodismo te enseña es a abrirte camino y a obtener información detrás de las puertas a cualquier hora y en cualquier lugar. Así logramos que le hicieran llegar ropa limpia, confirmar que ya le habían dado una cama, conocer la rutina de atención que tenían los médicos. Ahí estábamos las tres asumiendo riesgos de contagio, aquella madrugada en pleno estado de emergencia, frente a un sistema de salud que nunca se activó desde la línea 113.

En los dos días siguientes mi padre parecía reaccionar positivamente a los medicamentos, aún estaba en un pabellón considerado como el nivel 1 de atención, donde los pacientes esperaban los resultados de la prueba molecular bajo supervisión de médicos internistas. Habíamos logrado tomar contacto con un doctor diligente y generoso, que atendió en uno de los turnos a mi padre y nos informaba con mucha paciencia sobre su evolución. Eso nos daba mucha tranquilidad. Pero la tarde del viernes 3 de abril llegó el punto de quiebre: el médico nos dijo que mi padre había tenido una recaída y que podía necesitar un ventilador mecánico con el transcurrir de las horas, pero lamentablemente el hospital no contaba con el equipo. Entonces, empezamos a llamar de nuevo a todas las clínicas de Lima. Todas estaban copadas, otra vez. Esa noche logré comunicarme telefónicamente con mi padre. “Hijita, si debo quedarme un poco más, me quedo. Lo importante es que me curen bien, no tengo apuro”, me dijo con la voz agitada.

Mi padre siempre fue considerado un hombre sano y fuerte, de pocas palabras y de una capacidad sorprendente para el trabajo. Pocas veces lo he escuchado quejarse, es de los que prefiere enfocarse en hacer las cosas antes que hablar de molestias y dolores. Pero eso en un hospital en emergencia por la pandemia, jugaba en contra. No era momento de encapsular con el silencio los estragos de una enfermedad que amenaza al mundo y al patriarca de mi pequeño mundo.

Esa noche, mi padre fue trasladado a un pabellón considerado de nivel 2, donde la atención está a cargo de médicos infectólogos. El médico internista que nos había ayudado a conocer cómo evolucionaba mi padre, me dijo: “hasta aquí la puedo ayudar, lamentablemente no tengo contacto con los médicos de ese otro pabellón porque no son de mi especialidad. Mucha suerte y pronta mejoría para su señor padre”.

Capilla dentro del Hospital Dos de Mayo. Foto: Milagros Salazar Herrera / Convoca.pe

Esa noche la esposa de mi papá, que estaba en cuarentena en casa bajo el cuidado de mi hermana Estela, también empezó a tener problemas de respiración con un cuadro de neumonía. Horas más tarde fue trasladada de emergencia al Dos de Mayo y luego al nuevo pabellón, donde mi padre fue conducido con una máscara de oxígeno.

***

Al día siguiente, el sábado 4 de abril por la mañana, volvimos a comunicarnos con el hospital, pero nos dijeron que sólo podían darnos información de manera presencial a partir del mediodía. La indicación me puso nerviosa. Con pasos acelerados, llegué al pabellón donde estaban mi padre y su esposa. Mientras esperaba al médico de turno, una imagen a lo lejos me transmitió alivio: era mi papá. Desde una pequeña ventana, a varios metros de distancia, podía verlo. Estaba sentado, listo para la hora del almuerzo. Le hice señas por varios minutos hasta que finalmente me vio, entonces levantó el brazo para saludarme. Las lágrimas empezaron a brotar detrás de mis lentes oscuros y la mascarilla que impedía que él viera mis gestos. Pero ese instante de felicidad duró poco.

Un hombre de estatura mediana y que apenas superaba los 30 años de edad, llegó al pabellón. Era uno de los médicos de turno. Sin rodeos, me informó la situación: “el paciente más crítico que tengo en este pabellón es tu papá, anoche los médicos solicitaron la transferencia al hospital de Ate, pero nos informaron que no hay camas en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Él necesita un ventilador mecánico y no tenemos. Sólo quedaría esperar que un paciente fallezca o se recupere”. En ese momento, algo dentro de mí se terminó de quebrar.

Las palabras del médico me llenaron de ira. Sentí que todo este tiempo había hecho el ridículo como periodista dando cuenta de cifras oficiales que estaban lejos de lo que realmente sucedía en la primera línea de batalla. ¿Cómo cubre una periodista los estragos de una pandemia que se está llevando la vida de uno de los seres que más ama?, ¿cómo se logra trascender el dolor para continuar informando aquello que puede ayudar a salvar la vida de otras personas?, ¿cómo lucha una hija contra un sistema colapsado para salvar la vida de su padre en cuestión de horas?

Habían transcurrido cuatro días y el Instituto Nacional de Salud aún no había colgado en el sistema los resultados de la prueba del hisopado que le tomaron a mi padre la noche del 31 de marzo a pesar de su situación de gravedad. Con todos los síntomas que presentaba y su cuadro clínico, eso parecía lo menos importante para determinar que en efecto tenía el virus, pero no. Hay una directiva del Ministerio de Salud que dispone que solo deben ser trasladados al hospital de Ate los pacientes en estado crítico que dieron positivo a la prueba. Sin resultados en la mano, los médicos del Dos de Mayo no podían insistir en el traslado de mi papá al hospital considerado por las autoridades como el mejor equipado para atender a un paciente en estado de gravedad. En la lucha contra la pandemia, cada hora hacía la diferencia. Y en este caso ya habían transcurrido cuatro días en el que mi padre estaba en el limbo: estaba grave pero oficialmente no podían asegurar que tenía el virus.

Ante nuestra insistencia, aquella tarde el médico de turno decidió tomar una prueba rápida a mi papá y a los demás pacientes del pabellón. Mientras el resultado llegaba, empezamos a tocar todas las puertas posibles para lograr el traslado de mi padre a un establecimiento de salud que contara con una cama UCI con ventilador mecánico. Sandra y Estela llamaban a las clínicas, yo me encargué de abrir el camino en los hospitales del Ministerio de Salud. Por años, las salas de redacción de varios medios me habían entrenado en resolver problemas contra el tiempo y hasta cierto punto disfrutaba de la adrenalina de esa rutina apremiante, pero esa tarde el diagnóstico del médico, me convirtió en un manojo de ansiedad y llanto. Luego el dolor se transformó en rabia y esta a su vez en fortaleza. Todo en cuestión de minutos.

Después de algunas llamadas, logré comunicarme con altas autoridades del sector salud para informarles lo que estaba sucediendo en el hospital Dos de Mayo. No solo se trataba de mi padre, los otros cinco pacientes del pabellón aguardaban los resultados de la prueba del hisopado mientras luchaban contra el virus. Las autoridades admitieron las deficiencias y las demoras, y se comprometieron en resolverlo.

Ingreso a la Sala de Emergencias del hospital de Ate, en donde son internados pacientes confirmados por COVID-19 en estado crítico.

Al final de la tarde, el médico me informó que los resultados de la prueba rápida dieron positivo y que para él eso era una buena noticia porque abría una posibilidad para el traslado al hospital de Ate-Vitarte. Mientras tanto, mi padre me miraba a lo lejos, sospechaba que algo andaba mal, yo llevaba ocho horas corriendo de un lugar a otro, y de rato en rato aparecía por la ventana.

Esa noche los médicos le avisaron a mi papá que sería trasladado. Entonces vi desde la ventana cómo buscaba su ropa en las bolsas que le habíamos dejado para estar listo para su nuevo destino. Llamó a mi hermana Estela para preguntarle dónde estaba su pijama ‘fresca’ porque seguía con la ropa del primer día en que lo internaron y no quería llegar así al otro hospital. Esa súbita reacción propia en mi padre, quien siempre nos enseñó a estar bien aún en los momentos más difíciles, nos hizo pensar que estaba reaccionando positivamente a los medicamentos, nos dio esperanza. Pero en esas circunstancias, nada era seguro, nada era estable.

***

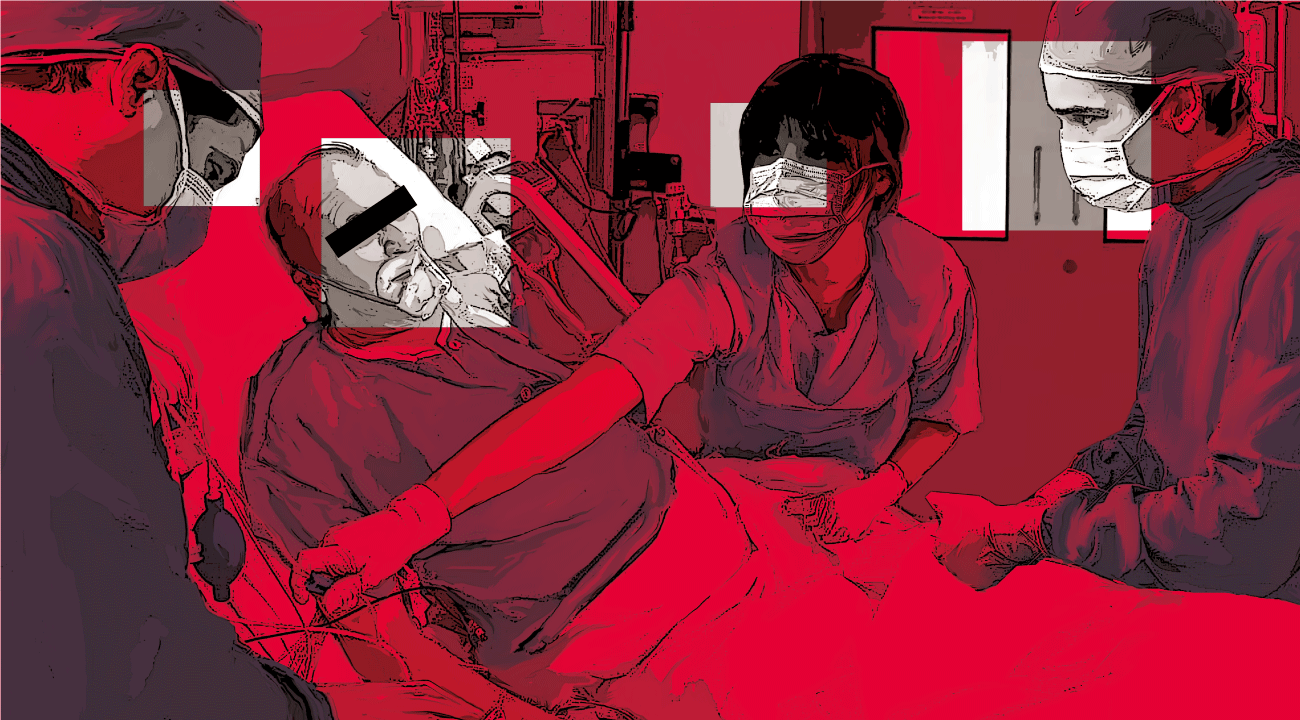

Esa noche un equipo de médicos ingresó al pabellón con cascos y overoles que simulaban la vestimenta de los astronautas, sedaron y entubaron a mi padre y lo metieron a una camilla totalmente cubierta como una gran cápsula transparente. Estela y yo intentamos seguir a la ambulancia, pero nos perdimos en varios tramos bloqueados de la Carretera Central. Cuando llegamos a la puerta enrejada del hospital de Ate, mi padre ya había sido internado y una de las doctoras que lo trajo desde el Dos de Mayo se acercó a la puerta para decirnos que mi padre ya estaba descansando con la ayuda de un ventilador mecánico. Estela y yo imaginábamos cómo estaría él, pensábamos que no lo habíamos preparado para ese momento, que quizás se asustó mucho al ver a esos médicos vestidos de astronautas, al sentir cómo esos aparatos invadían su cuerpo.

En el hospital de Ate las cosas son dolorosamente distintas. Los familiares no tenemos ninguna posibilidad de ver a nuestros seres queridos, de hablar en forma directa con los médicos intensivistas que los atienden, de conocer su evolución de manera constante a lo largo del día. Esa gran muralla agudiza nuestra angustia e impotencia.

Desde que mi padre fue internado hace diez días, me he comunicado de manera insistente con el director del hospital de Ate, Luis Loro. A veces tengo un párrafo de información por el WhatsApp, otras veces logro hablar brevemente con el doctor, y desde hace un par de días con doctoras que trabajan en el área de referencia, que me informan en la medida de sus posibilidades. Pero hasta hoy no he podido conversar con ningún médico de turno que atiende a mi papá y que me permita tener un conocimiento directo de su situación crítica. Todo tratamiento que él recibe es experimental, al igual que sucede con los otros pacientes.

Desde que empezó esta batalla, mis hermanas y yo hemos visto cómo los médicos luchan por frenar la violencia del virus, pero también hemos comprobado los grandes agujeros de la atención hospitalaria en el país. El último sábado 11 de abril, volví a recibir una llamada de un teléfono desconocido, esta vez se trataba de otra doctora de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este para saber cómo seguía mi padre. Ella, que trabaja en un establecimiento de salud que debería tener conocimiento cercano de los pacientes que dieron positivo al COVID-19 en su jurisdicción, no sabía nada. ¿Cuál es el límite entre el ataque violento del virus y la ineficacia letal de quienes deben echar a andar este sistema de atención que se cae a pedazos?

Por esos días, mientras mi padre lucha por su vida, no he detenido mi trabajo de reportera junto a un equipo de periodistas valientes que me acompañan y se conmueven como yo, de los golpes cada más duros de esta pandemia. Nuestra cobertura se ha redoblado con más fuerza y determinación. Este fin de semana, hablé con las esposas de dos pacientes del pabellón donde estaba internado mi padre en el hospital Dos de Mayo: a uno de ellos, el más joven, le darán de alta en estos días; el otro, murió hace una semana. Los otros pacientes siguen resistiendo mientras mi padre enfrenta las horas más críticas de esta batalla, y nosotros con él.

Foto ilustración de portada de Iván Palomino para este artículo de Convoca.pe

Menú

Menú

Buscar

Buscar

Sé el primero en leer nuestras publicaciones

Sé el primero en leer nuestras publicaciones